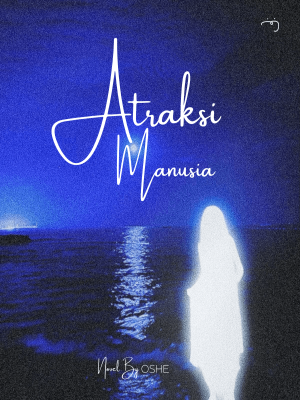

Pandangannya jauh menerawang. Langit biru di atas sana tampak indah, tapi mengapa hari ini tetap tampak kelabu dalam pandangannya. Keringat yang membasahi pelipis, rambut ikalnya tersapu angin yang menyapa. Bibir tipis yang bahkan tak sanggup menyunggingkan seutas senyum. Dirinya telah lelah menutupi segala bentuk sandiwara hati yang kian lama kian mengikis identitas diri.

"Aduh Ta ... Ta, bagaimana tidak bongsor badanmu. Setiap kemari aku selalu menemuimu sedang menyantap makanan. Apa tidak ada kata kenyang bagimu?"

"Tata! Kamu merepotkan,"

"Dasar gajah gendut, hitam, dekil!"

"Tata jelek! Tata jelek!"

"Tata, jadi perempuan itu harus bisa mencari atensi keluarga. Harus pandai-pandai mengambil hati mertua, jadilah penjilat berwajah manis."

"Dasar kolot! Wanita udik!"

Kalimat menyakitkan dan banyak ujaran kebencian lainnya menggaung dalam benak gadis itu.

Dia telah lelah.

Dia lelah.

Lelah dikejar oleh banyaknya ekspektasi dan tekanan sosial. Dia lelah dicerca oleh standar wanita taraf perempuan yang entah siapa yang menjadi pencetus utamanya. Perempuan harus bisa segalanya, perempuan harus dalam kekangan laki-lakinya, perempuan miskin tak boleh berkarir tinggi, perempuan hanya boleh dalam lingkungan sumur, dapur, dan kasur. Perempuan tak boleh mengejar cita-cita setinggi-tingginya kecuali, mereka yang berasal dari kalangan atas. Mereka yang bermateri, mereka yang punya kuasa atas nama besar yang mesti dijaga.

Tapi Tata berbeda, dirinya tak punya harta benda, sanak saudara pun hanya pandai memperdaya. Tata jenuh dengan semua tekanan yang ada, Tata bukan hanya ingin bebas dari ikatan perempuan miskin adalah perempuan bodoh yang selama ini mengikatnya, tapi dia ingin standar kehidupan dan pendidikan perempuan tak bermateri diluar sana bukan hanya terputus dalam lingkup sumur, dapur dan kasur.

Kartini sudah mengangkat kodrat wanita Indonesia, tapi mengapa? Desa terpelosok seperti tempatnya, wanita tetap tidak punya arti dalam pendidikan yang seharusnya?

inicerita.1

inicerita.1