Ada satu hal yang tak banyak orang tahu tentang rumah kami: langit-langit kamar adalah tempat terindah kedua setelah pelukan Ibu.

Bukan karena desainnya menawan. Justru sebaliknya. Langit-langit itu dari triplek kayu yang mulai menguning dan berdebu, dengan satu titik bekas tetesan air hujan yang warnanya sudah cokelat seperti teh basi. Tapi entah mengapa, setiap kali aku menatapnya, rasanya seperti melihat film dokumenter tentang masa kecilku sendiri. Malam itu, aku tidur di kamar lama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kasurnya masih sama tipis dan agak keras, dengan sprei motif bunga-bunga kecil yang sudah pudar warnanya. Bau khas kapur barus dan lemari kayu menyeruak pelan, seperti sapaan hangat dari masa lalu.

Dan ketika lampu dipadamkan, aku hanya bisa memandang langit-langit itu… seperti dulu.

Dulu, setiap malam sebelum tidur, Ibu selalu datang ke kamar sambil membawa cerita. Kadang dari buku dongeng, kadang dari kisah-kisah rekaan yang hanya ia tahu akhirnya. Tapi yang paling kusuka adalah cerita yang tidak bersuara.

Ibu akan berbaring di sebelahku, jari telunjuknya menunjuk ke noda di langit-langit.

“Itu bintik kecil kayak pulau. Di sana tinggal seekor kura-kura tua yang suka minum teh di sore hari,” katanya suatu malam.

“Kalau itu yang agak lonjong... itu pesawat alien yang mendarat darurat, tapi mereka jadi suka tinggal di rumah kita karena sambal buatan Ibu.”

Aku tertawa kecil waktu itu, membayangkan alien makan sambal dan kepedasan sampai butuh es batu di ubun-ubun.

Langit-langit kami adalah peta dunia imajinasi yang hanya bisa dilihat kalau kita percaya. Seperti anak kecil yang yakin bahwa di balik lemari bisa ada kerajaan rahasia. Ibu adalah pencipta dunianya, dan aku penjelajahnya. Tapi malam ini, tidak ada suara Ibu di sampingku. Hanya suara detak jam tua dan hembusan kipas angin yang berderit pelan. Aku menatap titik-titik lama itu. Beberapa masih ada, beberapa lainnya seolah bergeser atau pudar dimakan waktu. Tapi satu yang tetap: kenangan di baliknya tidak pernah mengelupas.

Aku memejamkan mata, dan pelan-pelan, cerita-cerita Ibu mengalir kembali. Kali ini, suaranya hadir dari dalam kepalaku sendiri.

“Dulu kamu susah banget tidur. Harus diceritain tiga cerita baru dulu. Padahal yang kamu ingat cuma satu.”

Benar. Aku memang suka minta cerita terus. Tapi sebenarnya aku cuma ingin suara Ibu tidak pergi dulu. Suara yang menenangkan seperti suara hujan di atap.

“Kalau kamu tidur, Ibu selalu diam-diam cium jidat kamu. Itu semacam ritual kecil, kayak jampi-jampi supaya mimpimu baik.”

Aku tersenyum dalam gelap. Mungkin itu kenapa masa kecilku penuh mimpi baik.

Keesokan paginya, aku menceritakan semua ini ke Dira di teras belakang.

“Langit-langit itu?” tanyanya sambil menyesap kopi.

“Iya. Kamu ingat nggak dulu Ibu suka ngarang cerita dari bintik-bintik noda di atas?”

Dira mengangguk, lalu tertawa. “Aku malah pernah takut karena Ibu bilang ada monster kecil tidur di pojok. Katanya kalau kita nggak sikat gigi, dia turun tengah malam.”

Aku tertawa keras. “Astaga. Ibu memang kreatif banget ya.”

“Lebih dari itu,” kata Dira, kini nada suaranya berubah pelan. “Ibu tuh... kayak punya cara sendiri buat membuat malam terasa tidak menyeramkan.”

Aku mengangguk.

Malam bagi anak-anak kecil sering kali terasa panjang dan sepi. Tapi Ibu, dengan caranya yang sederhana, menjadikannya dunia kecil yang penuh cerita, bahkan hanya dengan menunjuk langit-langit dan mengarang makhluk-makhluk lucu yang tak pernah ada.

Malam berikutnya, aku tidur di kamar yang sama lagi. Kali ini, dengan buku dan pulpen di tangan. Aku memutuskan untuk menulis ulang cerita-cerita langit-langit itu—semacam buku kecil pribadi yang bisa aku simpan, untuk suatu hari mungkin aku bacakan ke anakku sendiri.

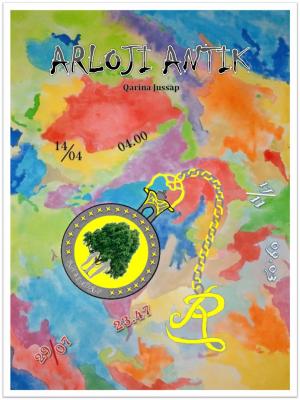

Aku mulai dengan yang paling aku ingat:

Kura-kura tua peminum teh

Ia tinggal di “Pulau Tetesan”, bintik bulat di dekat lampu gantung. Setiap sore ia minum teh sambil main teka-teki silang.

Alien pecinta sambal

Mereka sebenarnya mau menculik manusia, tapi setelah mencicipi sambal buatan Ibu, mereka jadi ingin belajar memasak dan membuka warung di Mars.

Bulan licin yang suka menari

Di sudut dekat jendela, ada bentuk setengah lingkaran. Ibu bilang itu bulan yang sedang belajar menari balet tapi selalu jatuh karena lantainya licin.

Aku menulis dan menulis, tertawa sendiri. Tapi di sela-sela tawa, ada juga rasa hangat yang membuat mataku berkaca.

Karena aku sadar, cerita-cerita itu bukan hanya hiburan. Mereka adalah cara Ibu menyelipkan kasih sayang, membuat malam tak terasa gelap, dan memberi ruang bagi kami untuk bermimpi.

Beberapa hari kemudian, aku menunjukkan catatanku pada Ibu.

“Ibu, aku tulis ulang cerita-cerita Ibu waktu kita kecil. Tentang langit-langit itu.”

Ibu membalik-balik halaman buku catatanku. Tangannya yang kini mulai keriput, menyentuh tiap tulisan dengan pelan, seakan sedang membaca surat cinta dari masa lalu.

“Wah, kamu inget semua?” tanyanya.

“Ya… nggak semuanya sih. Tapi yang paling berkesan, iya.”

Ibu terdiam. Lalu tiba-tiba, matanya berkaca.

“Aku cuma takut... kalian lupa.”

Aku memeluknya. “Kami nggak akan lupa, Bu. Justru karena Ibu, kami tahu caranya mengenang dengan bahagia.”

Malam terakhirku di rumah lama sebelum kembali ke kota, aku memandangi langit-langit itu sekali lagi. Aku tahu, rumah ini tak selamanya bisa aku datangi. Mungkin suatu saat akan direnovasi, atau ditinggalkan. Tapi cerita-cerita itu akan tetap hidup. Bukan karena langit-langitnya, tapi karena aku—dan Dira, dan siapa pun yang pernah tidur di kamar ini telah membawa cerita-cerita itu di dalam hati.

Dan siapa tahu, kelak, di rumah kecilku sendiri, aku akan berbaring di kasur bersama anakku, menunjuk titik acak di langit-langit dan berkata:

“Kamu lihat yang di sana? Itu bukan noda. Itu rumah kecil seekor kucing bulan yang suka membaca puisi.”

Dan saat anakku tertawa, aku akan tahu: warisan itu sudah berpindah.

Refleksi:

Rumah adalah tempat tidurmu, tapi langit-langitnya adalah tempat kenangan bertengger. Dan suara Ibu sebelum tidur itu adalah bantal yang paling lembut dalam hidup.

tumbuhbersamakata_

tumbuhbersamakata_