Sorry, this chapter has been locked by the author!

Similar Tags

KELAM - CERITA DIBALIK PINTU 402

3602

1294

3

Horror

Pai, Mahasiswi yang baru saja pindah ke sebuah apartemen murah namun super lengkap fasilitasnya yang berada persis di belakang kampus. Awalnya sih dia senang karena harga sewa yang menurutnya murah itu bisa membuat dia merasakan hidup mewah seperti teman-temannya itu. Sampai suatu hari, dia dikejutkan dengan beberapa kejanggalan seperti suara tangisan di malam hari, suara kaca jendela yang sepert...

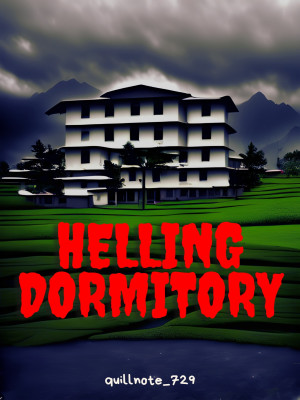

Helling Dormitory

1537

971

3

Mystery

Setelah kejadian kebakaran menewaskan ibu dan adik-adiknya, Isaura dikirim oleh ayahnya ke salah satu sekolah asrama di Bogor

Di asrama barunya ia dan teman-teman yang lain dihadapkan dengan berbagai kejadian tak masuk akal.

29.02

466

254

1

Short Story

Kau menghancurkan penantian kita.

Penantian yang akhirnya terasa sia-sia

Tak peduli sebesar apa harapan yang aku miliki.

Akan selalu kunanti dua puluh sembilan Februari

Unseen (Rika's Universe Series 1)

4

2

0

Mystery

Rika, seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang tinggal di sebuah perpustakaan antah-berantah. Ia merupakan seorang penulis cerita, mulai dari novel, puisi maupun cerita pendek. Ia tidak tinggal sendiri, ia tinggal bersama dengan 3 entitas yang muncul sendiri di wilayahnya. Mereka datang tanpa tahu siapa mereka, asal mereka dan bagaimana mereka bisa sampai di tempat itu bersama. Mereka datang ta...

The Eternal Love

22305

3626

18

Romance

Hazel Star, perempuan pilihan yang pergi ke masa depan lewat perantara novel fiksi "The Eternal Love". Dia terkejut setelah tiba-tiba bangun disebuat tempat asing dan juga mendapatkan suprise anniversary dari tokoh novel yang dibacanya didunia nyata, Zaidan Abriana.

Hazel juga terkejut setelah tahu bahwa saat itu dia tengah berada ditahun 2022. Tak hanya itu, disana juga Hazel memili...

Partial

425

304

2

Short Story

Tentang balas dendam yang biasa saja. Tentang niat membunuh seekor babi dengan kebenciannya.

Solita Residen

3912

1511

11

Mystery

Kalau kamu bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa... bukan berarti kau harus menunjukkannya pada semua orang. Dunia ini belum tentu siap untuk itu.

Rembulan tidak memilih untuk menjadi berbeda. Sejak kecil, ia bisa melihat yang tak kasatmata, mendengar yang tak bersuara, dan memahami sunyi lebih dari siapa pun. Dunia menolaknya, menertawakannya, menyebutnya aneh. Tapi semua berubah seja...

Dominion

308

250

4

Action

Zayne Arkana—atau yang kerap dipanggil Babi oleh para penyiksanya—telah lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Perundungan, hinaan, dan pukulan adalah makanan sehari-hari, mengikis perlahan sisa harapannya. Ia ingin melawan, tapi dunia seolah menertawakan kelemahannya.

Hingga malam itu tiba. Seorang preman menghadangnya di jalan pulang, dan dalam kepanikan, Zay merenggut nyawa untuk p...

Late Night Butterfly

48

44

0

Mystery

Maka sejenak, keinginan sederhana Rebecca Hahnemann adalah untuk membebaskan jiwa Amigdala yang membisu di sebuah belenggu bernama Violetis, acap kali ia memanjatkan harap agar dunia bisa kembali sama meski ia tahu itu tidak akan serupa.

"Pulanglah dengan tenang bersama semua harapanmu yang pupus itu, Amigdala..." ucapnya singkat, lalu meletupkan permen karet saat langkah kakinya kian menjauh....

keefe_rd

keefe_rd