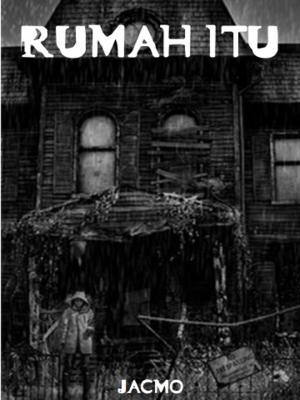

Banyak cerita seram di kota kecil ini, tapi tak satu pun kupercaya. Apalagi kisah tentang seorang gadis bernama Nanako.

Kalian mungkin tak pernah mendengar tentangnya. Tapi hantu gadis itu populer di keluarga besarku. Dan makin dekat musim panas, makin ribut kudengar ocehan orang-orang tentangnya.

Kalau bagi anak-anak desa yang tinggal dekat sungai, hantu kappa mungkin mengerikan. Tapi bagi kami--penjaga pondok tua Kakek di gunung, Nanako nyata.

***

"Hei, Haruki. Semangat, ya. Nikmati kencanmu bersama Nanako."

"Hati-hati dengan hutan di belakang pondok."

"Sampai jumpa musim panas tahun depan. Kami pergi dulu."

Kurang ajar.

Hanya karena aku sering membuat onar saat liburan keluarga, mereka sekarang memintaku menjaga pondok tua di bukit. Itu artinya tak akan ada liburan musim panas untukku.

Aku sama sekali tak melambaikan tangan. Kubuang pandanganku jauh-jauh dari rombongan mobil berisik mereka.

"Tch," decakku.

Pondok tua ini jelas hanya rumah kayu besar yang tak ramah. Di sini sepi senyap. Aku pun hanya sendiri, melamun menatap awan berarak.

Sebelumnya hanya kakekku yang tiap bulan berkunjung ke pondok ini. Setiap musim panas barulah ia membawa satu dua orang anaknya untuk ikut.

Sejak Kakek tiada enam bulan lalu, tak ada seorang pun berkunjung kemari. Debu yang menggunung pun membuatku kelelahan membersihkannya. Sudah saja kuterima, kalau tidak aku tak akan bisa tidur karena bersin.

Perabot di sini tak ada yang terlalu menarik perhatianku. Yang paling membuatku heran hanya jendela depan yang memiliki warna berbeda.

Di sisi kanannya mozaik warna warni, di sisi kirinya hanya kaca biasa.

Pasti kaca mozaik di sisi kirinya sudah pecah. Memang sulit untuk mencari penggantinya. Pola kuno seperti itu sudah tak ada di pasaran.

Sambil membersihkan jendela, kisah tentang Nanako mulai tebersit di benakku.

"Dia akan mendatangimu malam-malam. Kau harus tutup jendela, kalau tidak dia akan muncul di situ dan menengokmu."

"Dia sering terlihat di belakang gudang. Apalagi kalau kau pergi memancing atau mencari kayu bakar di hutan, dia akan mengikutimu dari pohon ke pohon."

"Kukunya panjang dan terkelupas. Bau darah. Rambutnya dipenuhi lumut, menjuntai sampai ke kaki. Wajahnya mengerikan."

"Cukup," tukasku.

Aku berusaha menghentikan semua suara di kepalaku. Lalu kuembuskan napas kuat-kuat.

"Cukup," ulangku.

Aku berusaha menenangkan diri. Tapi ... sepertinya seseorang tak menginginkan itu.

Sejenak kudengar suara kerisik di belakang. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Kutengok arah gudang, tak ada siapa pun di sana.

Tadi sepertinya ada suara menggeram, tapi kelihatannya aku terlalu ketakutan.

"Tak ada apa-apa," simpulku.

***

Bersih-bersih sepanjang hari ternyata cukup membuatku lelah. Aku pun tak sadar telah meninggalkan jendela dalam keadaan terbuka saat malam. Tirainya melambai-lambai, membiarkan angin malam masuk.

Dalam buaiannya, aku pun pelan-pelan tertidur.

"Hmm," suara erangan.

Aku tak menghiraukan.

"Aaa," suaranya kesal.

Aku terkejut. Kutengok jendela pelan-pelan.

"Hantu?" tanyaku.

Mata sayuku berusaha fokus. Tak berhasil kulihat perempuan di balik jendela itu. Dia menghilang.

Aku pun menarik napas panjang. Kututup jendela itu rapat-rapat bahkan hingga kerainya.

Setelah melihat gadis itu, aku langsung bermimpi buruk. Aku tak bisa bergerak di tempat tidur. Dalam keadaan itu, kasurku bergoyang-goyang.

"Aaa aaa aaa hmm aaa," suara racau.

Pukul tujuh lagi, baru aku bisa bangun. Tak ada siapa-siapa di hadapanku. Tapi jendela di sampingku sudah terbuka, di kerainya pun ada banyak bercak darah.

Pintu kamar yang kukunci juga sudah terbuka lebar-lebar.

"Apa hantu itu memaksa masuk ke kamar ini?"

Tunggu. Apa benar dia hantu?

Kalau benar hantu, apa gunanya ia memaksa masuk ke sini? Ia tinggal menembus dinding. Tak perlu menungguku di ujung jendela seperti itu.

Aku tak peduli.

Aku langsung membangunkan diri.

Sambil menguap, kutengok kamar mandi. Di sana banyak sekali tanah. Lalu tentunya bercak-bercak darah.

"Nanako," bisikku.

Dari semula takut, kini aku jadi kesal padanya. Dia membuatku harus membersihkan kamar mandi lagi.

Pun ketika aku berhasil mandi, hantu gadis itu tetap menggangguku dengan berlarian ke sana kemari di ruang tamu. Anehnya ketika kutanya, ia tak pernah menjawab.

"Kau siapa?"

"Aaa," begitu saja dia akan menyahutku.

***

Enam hari penuh gangguan hantu gadis itu cukup membuatku gila. Di hari ketujuh, tentu aku harus menjebaknya. Dia harus menunjukkan jati dirinya.

Demi itu, aku tak tidur semalaman. Ingin kupastikan hantu itu muncul dari asap. Apalagi di seluruh rumah ini sudah kupasang jebakan tikus, meski aku khawatir jebakan itu akan mengenai diriku sendiri.

"Keluar kau Nanako," tantangku saat tengah malam.

Hantu gadis itu rupanya pasif agresif. Dia malah sembunyi saat aku menantangnya.

"Kau pengecut!" teriakku sambil jatuh tertidur.

Esok paginya, lagi-lagi kamar mandiku kotor oleh tanah dan darah. Di ruang tamu pun tanah berserakan. Semua perangkap tikusku rusak.

Tak tahan lagi, aku pun keluar. Kuperiksa semua jebakan tikus yang kusebar bahkan sampai di semak-semak di depan lubang kelinci raksasa.

Saat itulah, aku mendengar suara geraman yang sama.

"Mmm."

Aku lekas mengeluarkan kepalaku dari liang kelinci. Dan saat aku mendongak, kulihat Nanako tengah berdiri terpaku di sampingku.

Benar kata para sepupuku.

Wajahnya mengerikan. Rambutnya berlumut, penuh ranting, dan menjuntai sampai ke kaki. Kukunya berdarah dan terkelupas.

Tapi dia bukan hantu.

"Kau! Kau menggangguku!" pekikku.

"Aaa!" sahutnya.

Dia tak bisa bicara?

"Aaa!" ujarnya lagi.

Dia pun berlari pergi ke arah hutan.

"Tunggu! Tunggu aku!" pekikku.

Aku pun mengikuti Nanako sampai ke tepi sungai. Dia lebih dulu berjongkok di sana dengan kimono putih kumalnya.

"Mau apa kau?" tanyaku.

"Aaa."

Nanako membuatku duduk di sampingnya. Matanya yang penuh keingintahuan tetap serius mengamati ke dalam sungai.

Begitu ada ikan yang lengah, Nanako pun segera menangkapnya dengan tangan kosong.

"Aaa!" pekiknya senang.

Dia kemudian menunjukkan ikan besar itu tepat di depan mukaku.

Nanako menyuruhku memakannya?

"Tak mau. Ikan itu masih mentah."

Raut Nanako berubah sedih. Ia lantas menggigit ikan mentah itu begitu saja. Sontak aku menarik ikan itu dari mulutnya.

"Ikan ini masih mentah!"

"Aaa!"

Nanako marah. Diambilnya lagi ikan itu dari tanganku dan dilahapnya sampai habis. Dia hanya menyisakan tulang.

Aku ingin muntah.

Aku jijik.

Makhluk apa dia ini?

"Kau ini apa?" celetukku.

Nanako pun memiringkan kepalanya, heran. Dia kemudian menunjuk sekuntum bunga.

Aku mengangguk.

"Kau suka bunga?"

Nanako ikut mengangguk. Sepertinya ia baru saja mempelajari gerakan baru.

"Akan kuambilkan untukmu, ya," ujarku.

Aku pun memetik bunga kamomil tadi dan menyematkannya di telinga Nanako.

Entah kenapa aku mulai melihat manis wajahnya, meski sama sekali kotor.

"Kau harus mandi," ujarku.

Nanako mendongak heran. Dia tak mengerti.

Aku pun memperagakan untuknya.

"Man-di."

Kali ini Nanako mengangguk. Dia lantas berteriak dan menceburkan diri ke sungai.

Aku pun menekap dahi. Gadis ini, siapa pun dan dari mana pun dia, aku harus mengajarinya seperti mengajar anak-anak.

Aku pun pelan-pelan berdiri.

"Aku mau pulang, ah."

"Aaa?"

Nanako sejenak mengamati sungai. Banyak ikan mulai mengitarinya, tapi ia sudah kenyang. Nanako pun memilih untuk ikut beranjak di belakangku.

Di sepanjang perjalanan pulang, Nanako menunjuk ke sana kemari. Kelihatannya dia senang orang baru, penasaran akan bahasa baru.

"Aaa!" tunjuknya.

"Po-hon," jawabku.

"Aaa!" tunjuknya lagi.

"Bu-rung."

"Aaa!"

"Bu-nga."

"Aaa?" dia menunjukku.

"Haruki," jawabku.

Kupikir Nanako akan memanggil namaku tapi ternyata hanya erangan lagi yang kudengar.

Sesampainya di rumah, tanpa kuduga Nanako sudah hafal lika-liku pondok tua kami. Dia bahkan lebih tahu ruang-ruang rahasia di sana. Dia membawaku ke depan sebuah lemari kuno.

"Aaa," ujar Nanako sembari membuka lemari.

Dia kemudian menunjukkan banyak sekali baju perempuan di sana.

"Ini semua punyamu?"

Nanako mengangguk.

Aku heran. Kenapa dia bisa memiliki baju sebanyak ini di sini? Apa keluarganya penghuni rumah ini sebelumnya? Kakek tak pernah menceritakan apa pun padaku.

"Aaa," panggil Nanako.

Aku pun menoleh.

Yang ditunjukkan gadis itu lebih-lebih mengejutkan--sebuah foto kuno Kakek dan seorang perempuan muda.

"Siapa ini?" tanyaku menguji.

Nanako pun meletakkan foto itu di depan dada dan memejamkan mata. Dia tak tahu nama mereka. Tapi ia jelas menyayangi kedua orang di sana.

Hari itu kucoba untuk tak memikirkan tentang foto Kakek dan perempuan itu dulu. Kupikir lebih penting untuk membuat Nanako mandi dan berganti pakaian.

Aku pun membantunya menyisir rambut karena yang bisa Nanako lakukan hanya menggigit sisir itu dan mengiranya makanan.

"Rambutmu indah," pujiku.

"Aaa," sahut Nanako.

Aku tertawa pelan. Kususuri rambut panjangnya dengan jemariku. Lurus dan lembut. Aku pun menjalin rambut Nanako agar ia tak kesulitan mengurusnya.

Merapikan kuku Nanako lebih menantang lagi. Anehnya wajah Nanako masih kelihatan polos saat repih-repih kecil dari kuku dan kulitnya kusingkirkan. Kelihatannya itu bukan hal tersakit yang pernah dirasakannya.

"Kau merangsek masuk hanya berbekal tangan kosong dan kukumu sendiri, ya?"

Nanako mengangguk.

Pantas saja kukunya sampai rusak seperti itu. Aku bahkan tak yakin bila itu darahnya sendiri. Kupikir darah hewan dan buah-buah merah juga sudah bercampur aduk di sana.

"Tak sakit?"

Nanako menggeleng.

Bibirku bergetar miris. Tapi setelah berhasil mengoleskan krim di sana untuk menyembuhkan lecet dan lukanya, aku mulai lega.

"Selesai," ujarku.

Aku kemudian meminta Nanako untuk memandang cermin. Dia kelihatan senang. Lalu wajahku ditangkupnya.

"Aaa."

Begitu merasa beres, Nanako kembali berlari ke halaman belakang. Tampaknya ia ingin menangkap ikan lagi untukku. Tapi aku mencegahnya.

"Tak boleh."

Dia pun menunjuk diri sendiri dan menirukan ikan berenang dengan tangannya.

"Tak boleh," tegasku.

Sejenak Nanako terdiam. Tapi ia belum lelah mencari celah. Dia mulai menunjuk pohon.

"Kau mau memanjat pohon? Itu juga tak boleh."

Nanako pun mendengus pelan. Ia kemudian menunduk kecewa. Gadis itu melangkah masuk ke rumah dengan langkah gontai. Wajahnya lesu.

Aku berusaha mengajaknya bicara.

Kutunjuk diriku.

"Haruki."

Kutunjuk dirinya.

"Aaa," jawabnya seperti biasa.

"Haruki."

"Aaa!" sahut Nanako.

Seolah lupa dengan kekecewaannya tadi, Nanako kembali berlari lincah. Tujuannya lagi-lagi ruang rahasia. Di sana ia membuka sebuah album. Halaman pertamanya, foto seorang bayi dan ibunya.

Tidak, itu satu-satunya foto di sana.

Nanako kemudian menunjuk foto bayi itu, lalu ia menunjuk dirinya.

"Itu kau?" tanyaku.

Nanako mengangguk.

Aku pun memerhatikan kembali album usang itu. Di situ tertulis tahun 1977. Ternyata dia seumuran denganku?

Tingkahnya sama sekali tak menunjukkan itu.

Mataku pun menyusuri tulisan lainnya. Lalu kutemukan sebuah nama.

"Keiko?"

Nanako melihat tulisan tadi baik-baik.

"Namamu Keiko," bacaku. "Keiko."

Nanako melompat senang.

"Kei-ko, ikuti aku, Kei-ko."

"Aaa ... ki ...."

"Kei-ko."

"Kei ... kei ... ko."

"Ya! Betul! Betul!" pekikku senang.

"Kei ... kei ... ko," tunjuknya pada diri sendiri.

Aku pun mengusap-usap kepalanya. Lalu ia balik mengusap kepalaku.

"Pintar."

"Pin ... tar."

Nanako kemudian memelukku. Aku tak tahu dia bisa melakukan itu.

Siapa yang pernah mengajari anak rimba ini?

Kupikir mulai sekarang aku harus memanggilnya Keiko.

"Keiko, ayo kita buat makan malam."

Keiko bertepuk tangan.

Gadis itu kemudian membantuku mengumpulkan daging dan bumbu ke dapur.

Saat memasak makanan, Keiko tampak terpukau. Tentu ini akan lebih enak daripada yang biasa ia makan. Baunya pun menggoda selera.

"Kau mau?"

"Mmm."

Keiko langsung mencelupkan tangannya pada daging panas di hadapan kami.

"Aaa!" teriaknya.

Aku pun langsung menyalakan keran untuk menolongnya.

"Itu namanya panas. Pa-nas."

"Pa ... nas."

"Ya, betul. Da-ging pa-nas."

"Da ... ging ... pa ... nas."

"Benar. Kalau ini air. A-ir."

"A ... ir."

"Di-ngin."

"Di ... ngin. Air ... dingin."

Aku tersenyum. Keiko pun menarik tangannya cepat-cepat begitu nyerinya hilang.

Ketika malam tiba, Keiko datang mengetuk pintu kamarku. Padahal dia sudah kusiapkan kamar yang lebih besar di lantai satu.

"Aaa," katanya.

"Apa?"

Keiko kemudian berlutut di sebelah tempat tidurku.

"Kau mau tidur di sini?" tanyaku.

Keiko mengangguk. Dia lantas bergulung ke kolong kasurku.

"Hei, kenapa kau di sana?"

Keiko keras kepala. Dia tak mau mendengarkan dan tertidur begitu saja di kolong.

***

Ada kalanya aku harus mengajak Keiko jalan-jalan ke kota. Meskipun ini kota pinggiran--tak seperti kota asalku yang ramai, tetap ada supermarket yang buka hingga malam. Tetap ada lampu berjajar sepanjang jalan, meskipun beberapa di antaranya berkedip rusak.

Ini memang rencanaku. Aku menjanjikan Keiko lampu-lampu indah kota. Dia pun sudah lama ingin pergi ke tengah kota di malam hari. Yang bisa dilakukannya selama ini hanya mengamati dari kejauhan, dari atas pohon.

Di kota, aku membelikannya banyak hal. Tapi yang paling Keiko suka adalah buku cerita bergambar dan puding. Soal puding, gadis itu bisa makan sepuluh mangkuk.

Sebelum kembali ke pondok, kami pun menyempatkan diri belanja di supermarket. Sayangnya saat kami pulang, sekelompok pemuda jalanan menghadang kami. Gaya mereka jelas berandal.

Aku pun berusaha melindungi Keiko.

"Serahkan uangmu," ancam mereka.

Yang lain tertawa, "Kalau boleh kami juga ingin pacarmu."

Aku lekas-lekas mendorong Keiko menjauh.

"Pergi," perintahku.

Para remaja lelaki itu pun mulai menyerang dan memukulku bergantian.

Keiko tak tahu bagaimana harus bereaksi. Tapi begitu aku terjatuh ke aspal, Keiko langsung berteriak.

"Keiko! Keeeikooo!"

Gadis itu marah. Dia kemudian menerjang para remaja lelaki yang mengitariku. Memang penampilannya sekarang sama sekali menyembunyikan kekuatan liarnya. Tapi ia tetap Keiko yang sama.

Dengan kekuatan rimbanya, Keiko menghantam habis para remaja lelaki tadi. Mereka kemudian lari terbirit-birit.

"Gadis liar!"

"Gadis gila!" teriak mereka.

Keiko pun langsung membantuku bangun.

"Keiko ... ma ... rah."

"Tak apa-apa."

"Da ... rah," ujarnya sambil menyentuh bibirku.

Dalam gelap, Keiko pun mengusap keningku dan menempelkan wajahnya ke pipiku.

"Keiko ... sa ... yang."

Napasku tertarik cepat.

Dia menyayangiku?

"Sayang?"

Keiko menempelkan wajahnya lagi ke pipiku.

"Keiko sayang," cetusnya.

Gadis itu kemudian memelukku hangat. Satu air matanya menitik.

***

"Gadis itu masih hidup," suara seorang pria.

"Gadis mana?" sahut suara wanita.

"Anak jalang itu."

"Anak si penggoda? Bagaimana mungkin?"

"Seorang anak buahku baru saja meninggal. Di saat-saat terakhirnya, ia mengaku kalau ia tak tega membunuh bayi perempuan itu."

"Seharusnya dia sudah mati kelaparan."

"Tidak. Anak buahku sudah memastikan kalau ada seseorang yang mengambil bayi perempuan itu."

"Ini buruk. Kita harus menghabisinya cepat-cepat. Panggil anak buahmu yang paling cerdas kemari."

"Baik."

Si wanita kemudian lekas-lekas menemui suaminya.

"Sayangku," sapanya.

"Ya."

"Bagaimana rencana liburan kita ke Eropa?"

"Semua sudah siap. Kita berangkat lusa."

Wanita tadi pun bernapas lega. Tampaknya sang suami masih belum mengetahui apa-apa tentang putri si jalang.

***

Dua minggu di pondok tua, aku makin mengenal Keiko. Dia ternyata mudah dibuat terkesima oleh warna-warna. Itulah alasannya menyimpan pecahan jendela mozaik di pondok ini.

Gadis itu bahkan punya koleksi keramik-keramik pecah di lemari rahasianya.

Ketika kuminta untuk membuangnya, seperti biasa ia menolak. Aku terpaksa menjanjikannya warna-warna lebih indah yang bisa kami temui di kota. Lalu ia menunjuk sebuah lukisan.

Lukisan itu biasa saja. Hanya lukisan pemandangan desa.

"Apa kau ingin melukis?"

Keiko mengangguk. Aku pun mengusap-usap pundaknya. Lalu setelahnya dia balik mengusap pundakku.

Dia benar-benar meniru setiap hal baru yang kulakukan di hadapannya.

***

Akhir minggu itu untuk kedua kalinya kami ke kota lagi. Aku heran betapa banyak berandal dan preman di kota kecil ini.

Saat kami melihat-lihat cat warna, seorang pencopet mengalihkan perhatian Keiko. Pemuda itu tengah mengambil dompet seorang gadis. Jeritan gadis itu membuat Keiko iba.

"Aku ... keluar," Keiko meminta izin.

Gadis itu kemudian mengejar pencopet tadi dan menghajarnya sampai babak belur.

"Jahat! Kau ... jahat!" teriak Keiko.

Begitulah ia menghakimi si pencopet. Ia kemudian mengambil kembali dompet yang dicuri tadi.

"Gadis gila!" cetus si pencopet.

Pencopet itu kemudian lari ketakutan, begitu juga gadis yang ditolong Keiko. Gadis itu langsung berlari tunggang langgang begitu mendapat dompetnya kembali.

Bukannya berterima kasih, gadis itu malah berteriak, "Monster! Monster!"

Keiko tak mengerti. Satu kedip kamera membuatnya bingung. Seseorang memotretnya.

"Keiko, kau tak apa?" tanyaku begitu berhasil menjajarinya.

"Aku ... mengejar ... penjahat," jawabnya.

"Lain kali hati-hati."

Keiko menunduk.

"Keiko ... monster?"

Aku terperenyak.

"Dari mana kau tahu kata itu?"

"Perempuan berkata."

Aku menggeleng.

"Tentu tidak. Mana mungkin gadis semanis dirimu monster?"

Keiko menggeleng.

"Cahaya. Potret."

"Seseorang memotretmu?"

Keiko mendongak. Matanya berkata "ya".

"Mana pria itu? Biar kuhajar."

Keiko menarik lengan bajuku.

"Pergi. Hilang."

Pria itu sudah pergi.

***

"Yuki ber ... napas lega. 'Ah, akhir ... nya aku me ... nemu ... kan cinta sejati ... ku.' Tamat," baca Keiko.

Aku pun memberinya tepuk tangan atas keberhasilannya.

Sudah kuduga, sebenarnya ia bisa bicara. Ia hanya tak pernah diajari untuk itu.

"Ba ... gus?" tanya Keiko.

"Bagus."

"Keiko ... sudah ... bisa ... bicara?"

"Ya."

Keiko pun melonjak girang. Dia lantas merangkulku erat-erat.

"Terima kasih."

"Sama-sama."

Rangkulan Keiko pun melonggar.

"Apa ... kau ... akan ... pergi ... dari ... sini ... saat ... musim ... panas ... usai?"

Pertanyaan Keiko langsung menusuk ke hatiku.

"Kau ... akan ... pergi?"

Aku pun membuang napas panjang.

"Di sini memang bukan rumahku. Tapi aku ingin tetap bersamamu."

"Aku ... juga ... ingin ... tetap ... bersamamu."

Aku tersenyum, meski aku tak tahu bisa menjaga janjiku atau tidak.

***

Seorang perempuan mondar mandir di kamarnya sambil memakai kimono tidur. Di telinganya menempel telepon genggam.

"Halo?"

"Halo, Nyonya. Kami sudah menemukannya. Ia memang masih hidup di sebuah kota kecil," suara lelaki di ujung telepon.

"Bagus, tangkap dia secepatnya. Jangan kalian habisi sebelum kalian bawa ke hadapanku."

"Mengerti."

"Siapa yang meneleponmu sejak tadi? Kau sibuk sekali," usik seorang lelaki yang duduk santai di tempat tidur.

Televisi menyala warna-warni di hadapannya.

Istrinya pun langsung mematikan telepon genggam.

"Maafkan aku. Itu hanya pelanggan rewel."

"Ah," decak sang suami.

Wanita itu pun tersenyum samar. Dia lantas mencium suaminya lekat-lekat.

***

"Kemari, kemari," ajak Keiko.

Begitu aku berdiri di depan lubang kelinci, Keiko pun segera mendorongku.

"Aaa!" teriakku sembari terperosok.

Keiko malah tertawa senang di belakangku. Ia kemudian ikut berseluncur di lubang kelinci.

"Seluncur!" Keiko berteriak.

Dia melesat lebih cepat daripada aku. Gadis itu pun menabrakku begitu kami keluar di ujung terowongan kelinci.

"Hei, senang?" tanyanya sambil tertawa.

Aku berusaha duduk. Tak pernah kubayangkan rasanya terjerembab di lubang kelinci. Tapi ini cukup mengasyikkan.

Pelan-pelan aku tertawa.

"Ya. Ini seru."

Keiko tersenyum.

"Daun," tunjuknya.

Dia kemudian memetik sehelai daun dan memakannya.

"Enak," tukasnya.

Keiko kemudian memetik sehelai daun lagi untukku.

"Makan," pintanya.

Aku memandangnya miris. Tapi kumakan juga sehelai daun itu. Asam.

"Tch," ujarku memuntahkan.

Keiko heran, "Tidak enak?"

"Asam."

"Asam tidak enak?"

"Tidak."

"Hmm."

Keiko memutar otak. Gadis itu kemudian berlarian ke sudut hutan yang lain hingga lelah. Semua itu dilakukannya untuk mendapatkan buah beri kesukaanku.

"Haus," ujar Keiko setelah berputar sekian lama.

Aku pun mencari air minum yang kubawa. Tak ada.

"Airnya ketinggalan di liang kelinci. Aku ambil dulu, ya? Jangan minum air sungai."

Keiko pun mengangguk pelan. Dia lantas memerhatikanku dari kejauhan sampai aku menghilang.

Detik demi detik terlewati, gadis itu mulai mendengar sapaan lembut di telinganya. Dia pun berjalan ke arah tebing. Angin lautan menyambutnya begitu sampai di tepi.

Saat aku tiba kembali ke sampingnya, kudengar ia bergumam.

"Aku ... masih ... temanmu. Pemuda itu ... tak berniat menyakitimu ... ataupun memisahkan kita," bisik Keiko.

"Kau bicara dengan siapa?"

Keiko terkejut.

"Itu ... itu ...."

"Teman khayalanmu, ya?"

Keiko pun tertawa kecil.

"Ya, mungkin. Semacam itu."

Aku ikut tertawa.

Di ujung tebing ini, aku bisa melihat laut lepas. Angin semilir mengembus di antara kami berdua. Tapi senyum Keiko lebih indah daripada itu semua.

"Hei!" ujar Keiko mengejutkan.

Dia tahu-tahu mengulurkan tangan padaku.

"Apa?"

"Bunga."

Tangannya pun segera menyematkan bunga kamomil tadi di telingaku.

"Cantik," puji Keiko.

Aku langsung tertawa. Tawaku yang membahana membuat Keiko heran.

"Laki-laki tidak cantik, Keiko. Mereka tampan."

Keiko pun mengerutkan kening.

"Kau tampan?"

Pipiku langsung memerah. Entah kenapa aku tiba-tiba salah tingkah.

"Kau tampan," ulang Keiko.

Aku pun langsung berjongkok. Tak sanggup menahan malu.

"Kenapa? Kenapa?" Keiko ikut berjongkok.

"Perkataanmu membuatku tersipu."

"Tersipu? Perkataanku jelek?"

"Tidak. Perkataanmu bagus. Kau lucu."

***

"Gadis itu masih hidup?" tanya pria berjas hitam.

"Benar, Tuan Mori. Dia masih hidup. Ini fotonya."

Pria berjas hitam tadi mengejut, tak percaya.

"Kita harus menemuinya."

"Istri Tuan juga mencarinya, kupikir ia sudah memberitahu Tuan."

"Tidak. Dia melakukannya untuk kepentingannya sendiri. Kita harus mendapatkan gadis itu lebih cepat daripada dia."

"Baik, Tuan."

***

Sudah satu jam lamanya Keiko belum kembali. Katanya ia tak akan lama-lama. Seperti biasa, dia hanya ingin mencari bunga di hutan. Kebiasaannya membuat mahkota bunga tak bisa kuhentikan.

Kulayangkan pandang pada lukisan Keiko. Lukisan itu tergantung di dinding dekat jendela mozaik. Keiko mengatakan kalau itu menggambarkan dua orang. Yang seorang akan berpisah dengan orang yang lain.

Entah kenapa aku sama sekali tak melihat bentuk orang di sana. Lukisan itu hanya dua cipratan warna hijau, biru, dan hitam. Mungkin itu aliran abstrak.

Yang seorang akan terpisah dari orang yang lain ....

Aku pun khawatir. Firasatku buruk.

Aku pun langsung mengikuti jejak Keiko ke dalam hutan. Cukup mudah mengikuti jejaknya karena ia tak suka pakai sepatu. Di ujung jejak Keiko, kulihat satu keranjang penuh bunga tengah tergeletak. Bunga-bunganya pun berhamburan ke tanah.

Kulihat sebuah mobil van di kejauhan. Mobil siapa itu?

"Per ... gi! Pergi!" suara Keiko.

Dia diculik.

Mereka memasukkan Keiko ke dalam kandang besi bersama seekor anak anjing kecil.

Rupanya mereka menarik perhatian Keiko dengan anak anjing itu dan menjebaknya agar ikut masuk ke dalam kandang besi.

Keiko pasti berusaha menolong anak anjing itu.

"Keiko!" panggilku.

Aku harus segera menyelamatkan Keiko, tapi suara seorang pria mengalihkanku.

"Mau ke mana kau, anak muda?"

Satu tinjunya berhasil menggelapkan pandanganku.

***

"Keiko!" seseorang membuka pintu pondok kuno.

Dia tak mendapati siapa pun di sana.

"Keiko, kau di mana? Keiko!"

Langkah kaki lain ikut masuk ke pondok tua.

"Gadis itu sepertinya sudah pergi, Tuan Mori. Kami menemukan jejaknya di hutan. Juga ada jejak mobil."

Pria berjas hitam mendecak.

"Kita terlambat. Kira-kira ke mana ia dibawa?"

"Mobil mereka ke arah utara."

"Cepat."

***

Ketika terbangun, aku melihat Keiko tepat berada di seberangku. Tangannya di belakang punggung, terikat tali. Kami ada di gudang pabrik besar dengan cahaya remang-remang.

Tak lama kemudian seorang wanita dengan bibir merah datang. Mata wanita itu jelas langsung menyasar Keiko.

Dia berhenti sejenak di hadapan gadis itu. Lalu menangkup pipinya.

"Benar ini kau?"

Keiko memandangnya lekat.

"Bibir ... merah," ujarnya polos.

Wajah wanita di hadapannya langsung mengerut tak senang.

"Oh, kelihatannya benar. Kau mirip ibumu."

"Apa kita boleh menghabisinya sekarang?" tanya anak buah wanita berbibir merah.

"Ya. Silakan."

Seorang pria berjaket hitam pun segera menggantikan perempuan tadi.

Lalu ia menarik pelatuk pistolnya.

Keiko terlihat kelu. Tapi sekali lagi kuingatkan, tali biasa tidak bisa mengikat kekuatan rimbanya. Gadis itu pun berteriak dan memutuskan tali yang mengikatnya begitu saja. Dia kemudian menghajar para penjaga yang berusaha menahan geliatnya.

Si wanita berbibir merah langsung kehilangan senyum. Kini rautnya berubah takut.

"Kekuatan macam apa itu? Dia lebih buruk daripada monster! Tembak dia sekarang juga!"

Beberapa peluru pun berdesing di samping kiri dan kanan Keiko, tapi tak satu pun berhasil menembusnya. Keiko cepat.

"Pergiii!"

"Ah!" pekik wanita berbibir merah saat Keiko tiba-tiba muncul di hadapannya.

Gadis itu kemudian mencekik si wanita dan mengempaskannya ke tanah.

"Ampuni aku! Ampuni aku!" wanita berbibir merah itu memohon.

Napas Keiko masih kembang kempis. Tangannya terkepal, gemetar oleh amarah.

"Keiko!" panggilku.

Gadis itu pun tersentak. Ia masih menyempatkan diri menoleh ke arahku.

"Keiko marah," jelasnya.

"Itu tak baik."

"Jelek?"

"Ya."

"Keiko!" teriak suara lainnya.

Seseorang berjas hitam berlarian masuk. Ia kelihatan sama berkuasanya seperti perempuan dengan lipstik merah tadi.

"Keiko? Keiko, Sayang?" ujarnya mendekat.

Keiko bingung.

"Kau siapa?" tanyanya.

"Aku ayahmu," jawab pria itu.

Keiko menoleh ke arahku.

"Ayah? Siapa?" tanyanya.

"Ayah adalah keluargamu."

"Keluarga? Keluargaku ... di hutan."

"Kenapa kau gagap begitu putriku? Siapa yang mengasuhmu selama ini? Apa kau tak pergi ke sekolah terbaik?"

Keiko hanya diam. Dia tak mengerti yang diucapkan ayahnya tentang sekolah ataupun pengasuh.

"Keluargaku ... di hutan," tegas Keiko.

Ayah Keiko langsung menyasar wanita berbibir merah.

"Hentikan semua kejahatanmu, Ayaka. Aku sekarang tahu kau yang merencanakan semua ini sejak kepergian Michiko."

Ayaka tak sanggup membangunkan diri.

"Apa maksudmu? Kau beraninya bicara begitu padaku. Sudah belasan tahun aku menemanimu."

"Keiko," panggil sang ayah. "Kau sama sekali tak mengingatku, ya?"

Keiko mundur beberapa langkah.

"Tidak."

"Ah, tentu saja ... kau hilang saat masih bayi."

Keiko menoleh padaku. Tentu aku tak bisa memberinya penjelasan apa-apa.

"Ayah, keluarga," hanya itu yang dapat kuucapkan.

Keiko menggeleng.

Aku tak sadar saat pistol wanita berbibir merah tadi diangkat kembali. Ia tampaknya ingin menembak Keiko. Atau hanya ingin mencari kesempatan kabur?

"Awas!" ujarku memperingatkan.

Aku terlambat.

Peluru itu telah menyasar tangan Keiko.

Aku salah.

Perempuan itu ternyata tak hanya menembak Keiko. Dia juga menembakku untuk mengalihkan perhatian. Darahku pun bercucuran.

Pukulan di kepala membuatku berteriak.

"Haruki!" jerit Keiko dengan tangannya yang sama berdarah.

Kenapa? Ini pertama kalinya Keiko menyebut namaku. Tapi sayang sekali, aku tak bisa lama melihat wajahnya atau mengingat peluknya.

Aku terjatuh.

***

"Haruki! Haruki!" panggil Keiko.

Aku membuka mata pelan-pelan. Wajah Keiko tampak khawatir.

"Keiko," bisikku.

Keiko pun tersenyum senang.

"Haruki ... hidup," ujarnya.

Aku melihat tangan Keiko terbalut perban.

"Sakit?"

"Sakit," tukas Keiko.

Aku pun membangunkan diri.

Di sebelah Keiko ada seorang pria berjas hitam, ayahnya.

"Terima kasih. Kau yang merawat Keiko selama ini, 'kan?" tanyanya.

Aku terperenyak.

"Bukan. Aku hanya menemukannya di balik semak-semak dekat pondok tua keluargaku."

Ayah Keiko pun mengembuskan napas berat.

"Tak apa. Cukup bagiku menemukannya masih hidup."

"Takeshi-san."

Keiko menyebut nama Kakek.

"Takeshi?"

"Takeshi-san, merawatku."

Pantas saja Keiko tak bisa bicara selama ini. Pendengaran kakekku sudah berkurang sejak lama. Pria itu juga tak jelas saat bicara. Keiko tentu tak bisa belajar darinya.

Selebihnya, ia pasti bertahan hidup seorang diri.

"Takeshi adalah kakekku. Kakek meninggal enam bulan lalu. Selama ini ia sama sekali tak memberi tahu kami tentang Keiko. Maafkan aku tak bisa menggantikannya merawat Keiko."

"Tunggu. Takeshi-san, ya? Itu pemilik kedai mi kesukaanku dan Michiko."

"Aku ... aku sama sekali tak tahu."

"Tak apa," senyum sang ayah.

"Tak apa," Keiko mengikuti.

Aku sendiri malah terdiam. Tak tahu harus membalas apa.

Ayah Keiko sampai tertawa.

"Kau bingung, ya? Keiko adalah anak satu-satunya dari istri pertamaku. Ayaka membuangnya karena ia tak ingin warisanku dan cintaku terbagi untuknya, anak-anaknya, dan anak Michiko."

Keiko pun duduk mendengarkan meskipun ia tak mengerti.

"Ayaka menuduh Michiko berselingkuh. Saat itu aku bodoh dan memercayai muslihatnya. Aku pun meminta agar Michiko pergi dari hadapanku untuk selamanya. Dia tak pernah kembali dan membawa lari putrinya. Sayangnya aku tak tahu kalau bukan Michiko yang membawa lari putriku saat itu, tapi Ayaka."

Aku mengembuskan napas pelan.

Ayah Keiko pun merentangkan kedua tangannya.

"Keiko, pulanglah bersama Ayah," pintanya.

Keiko pun mengerutkan bibir sejenak. Lalu ia menggeleng. Dia malah menunjukku.

"Haruki."

"Kau ingin bersama pemuda ini?"

Keiko mengangguk.

"Baiklah. Tapi izinkan aku untuk tetap menemuimu setiap saat."

"Ya."

***

Musim panas tahun berikutnya, aku bangun di pondok tua dengan ciuman di bibirku.

Aku menikahi Keiko begitu lulus sekolah. Dan setelah musim panas usai, kami akan tinggal di rumah baru.

Dengan kendaraan seadanya, kami berkemas. Keiko pun memandangi sejenak pondok kuno yang telah mempertemukan kami. Tangannya memeluk erat album usang berisi fotonya dan ibunya. Foto kakekku dan ibunya pun sudah tertempel di sana.

"Sampai jumpa lagi," bisik Keiko, "aku akan selalu mengingatmu."

Aku pun menyalakan kendaraan setelah Keiko duduk di sebelahku. Meski begitu, ia kelihatan enggan berpisah dari pondok tua. Keiko berulang kali menengok ke belakang.

Memang hanya Keiko yang tahu kalau di halaman pondok kuno itu kini berdiri suatu makhluk dengan rambut berlumut sampai ke kaki. Kuku tangannya panjang, berdarah, dan terkelupas. Wajahnya mengerikan. Makhluk itu tengah melambaikan tangan, tanda perpisahan untuk Keiko. []

Widia

Widia